HOME 作品集 すまいについて 私たちの仕事 プロフィール Q&A・お問い合せ BLOG

すまいについて

健康

結露の話

高断熱・高気密

シックハウス症候群

安心

自然素材

ムクの木をつかいたい

環境

近くの山の木をつかう

省エネ=節約?

すまいの暖房

すまいの冷房

結露の話

日本のすまいでは結露についての悩みや不満を多く伺います。

『換気をして下さい。加湿はしないで下さい。』

住まい手のくらしが制限される割に、結露はなくなりません。

多くの方が不満を抱いているのに、いつまでたっても同じような家のつくりのまま。

設計者、施工者がほんの少し努力すれば、結露はなくなります。

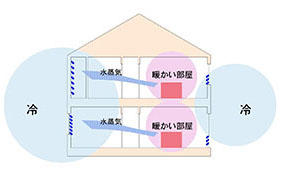

結露のしくみ

暖かい空気は多くの水蒸気を含むことができますが、冷たい空気はほんの少しの水蒸気しか含むことができません。

暖かい空気は多くの水蒸気を含むことができますが、冷たい空気はほんの少しの水蒸気しか含むことができません。

一般的な石油ストーブや台所での調理、もちろん人の体からも多くの水蒸気が発生しますが、暖房のきいた暖かい部屋では水蒸気は空気中に溶け込んだままで、結露はおこりません。

しかし、水蒸気は粒子が小さく、簡単にドアや壁を通り抜けて暖房のない廊下や押し入れに流れ込みます。

水蒸気を多く含んだ空気が窓や冷えた外壁にあたると、空気は急速に冷やされ、空気中にとどまることのできなくなった水蒸気が水滴となります。

暖房器具を切った後、部屋の温度が下がっても同じことがおこります。

これが結露です。

朝に暖房器具をつけたり、お昼になって気温が上がることで乾けばいいのですが、北側の窓や押入の中などの気温の上がらない場所ではいつまでも乾かず、やがて付着したホコリを栄養源にしてカビが発生してきます。

また、浴室の廻りの床や土台が痛みやすいのも、床の裏や床下での結露により、木材の腐朽が進みやすいことが原因となっています。

結露をなくす・・・その1

(財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)という日本の省エネ住宅を推進しようという半公共団体(?)が下記のような結露防止の4原則をあげており、一般的に結露の防止といえば、この4原則が持ち出されているようです。

今現在、家を大きくさわる予定はないが、目の前の結露をいますぐ!何とかしたい・・というかたはご参考にどうぞ。

これからお住まいの新築・改修をお考えの方、または、本当になくしたいんだ!・・という方はは その2 に進んでいただいて結構です。

結露防止の4原則

出典:建設省監修『結露防止ガイドブック』(財)建築環境・省エネルギー機構

1-過度な湿度の防止 |

2-換気の促進 |

3-空気の流通をよくする |

4-室温を適温に保つ |

結露をなくす・・・その2

その1にあげた結露防止の4原則は、すべて今現在、目の前でおこっている結露に対する、対処療法的な方法ばかりで、根本的にすまいから結露をなくすには程遠い内容ばかりです。

また、

・冬に外で乾かない洗濯物はやはり家の中で乾かしたいし

・観葉植物や熱帯魚の水槽まで制限するのは暮らしの潤いを制限するようなもの

・換気で結露をなくそうとすれば、かなりの換気量が必要で寒いに決まっています

などなど、、、生活を不便でさみしいものにする方法や無理な方法ばかりが並んでいます。

まるで『あきらめなさい』 といわれているようなものだと思いませんか?

でも、そんな我慢をしなくても

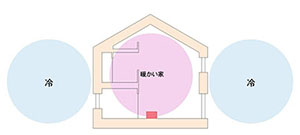

家の中すべてを暖める=全室暖房 を行えば、結露はおきません!!

単純なこことです。寒い場所がなければ結露はおこりません。

結露がおこるのは、家の中の一部だけ閉め切って、そこだけ暖めようとするからであり、家全体を常に暖め、家の中で寒い場所がなくなれば、結露はおこる場所がありません。

結露がおこるのは、家の中の一部だけ閉め切って、そこだけ暖めようとするからであり、家全体を常に暖め、家の中で寒い場所がなくなれば、結露はおこる場所がありません。

当然、いままでの家づくりのままで廊下やトイレ、脱衣場やお風呂まで暖めようとすれば、いままで以上に大きなエネルギーが必要になり、大きな経済的負担を覚悟しなければなりません。

でもそれが、いままでと同じぐらいのエネルギー消費量で可能だとすれば、どう思われますか?

それは決して無理なことではなく、それを可能にする家づくりの基準が『次世代省エネルギー基準』といわれるもので、 その基準を満たした家では結露はおこりません。

(正確なことをいえば、次世代省エネ基準でも、温暖な地域においての基準はちょっとレベルが低いため、「省エネ」の為には、温暖な地域ではその地域の基準以上の家づくりが必要となります)

もって廻ったいいかたになってしまいますが、

「高断熱・高気密」というと、まだかなりの方が抵抗感を示されます。

「断熱材は入れるけど、気密には抵抗がある、、」・・そういう設計者も実際に多くいます。

古来、日本の家づくりは夏を基準に考えられてきました。

「住まいのつくりようは夏をむねとすべし。冬はいかようにもすまわる、、、」

兼行法師の言葉ですが、今現在ほとんどの方が(設計や施工をやっている人も含めて)『家づくりは夏をむねとすべし』と教育されてきており、『冬を第一に考えるべきだ』といっても、なかかか受け入れてはもらえない現実があります。

オイルショックを受けて、昭和55年に日本で初めての省エネルギー基準が施行され、平成4年に新省エネルギー基準として改正されましたが、どちらの基準も、それを満たしたからといって結露がなくなるわけでもなく、生活の何が変わるのか、その姿が見えないような基準でした。

平成11年の『次世代省エネルギー基準』において、ようやく『全室暖房』、そのための『高断熱・高気密』という目標と手段がかかげられました。

全室暖房が実現できれば結露はおこりません

そして、それを無理なく実現できる前提が、『次世代省エネルギー基準(以上)』を満たす高断熱と高気密のすまいです。

全室暖房の家

全室暖房といっても、家の中の納戸やトイレ、脱衣場や浴室など、すべての部分に暖房器具を設置する必要はありません。

(もちろん、つければそれにこしたことはありませんが、それだけコストがかかります。)

通常は、密閉式(排気ガスが室内に出ないタイプ)の暖房器具をリビングやダイニングといった、人がいつもいる場所に設置し、この暖房器具の熱を、できるだけ他の部屋や部分にまわすような換気計画を図ります。

新鮮な空気をリビングに取り入れ、リビングの暖房で暖めた後、納戸やトイレ、脱衣場や浴室を経由して外に排気します。

この流れにのって暖かい空気も流れるので、納戸やトイレ、浴室まで自然に暖められていきます。

廊下で仕切られていると、うまく空気が流れにくいので、できるだけ廊下のない、開放的な空間の方が計画的に換気ができます。

寝室などの個室は、リビングからの暖かい空気が流れにくいため、暖房器具を 取付けた方がいいのですが、熱量はほんの小さなもので十分です。

いままでの家づくりは、必要な部屋をそれぞれ小さく区切り、廊下でつなぐ。といった作り方で、冬は小さく仕切られた部屋に、閉じこもって生活をしてきました。

暖かい部屋から廊下へ出ていく時、お風呂から脱衣場へ出る時、 そこに大きな温度差というバリアーがありました。

いくら段差をなくしたり、手摺をつけても『温度差のバリアー』を取り除かない限り、本当のバリアフリーとはいえません。

一方、全室暖房の家では、家全体を暖めるため、部屋を仕切って閉じこもる必要はありません。

反対に、廊下がなく、吹抜けがあり、2階まで暖房のとどくような開放的な空間の方が、一つの熱源で家の隅々まで有効に暖めることができます。

この家では、トイレやお風呂まで温度のストレスを感じることなく、気軽に移動できます。

以前は、冬の間閉め切って、立ち入らなかった場所もここにはありません。

このように、全室暖房の家は

四季を通して、家の隅々まで有効に使える、本当のバリアフリーの家

ということができます。

結露のかわりに

高断熱と高気密による全室暖房が実現できた時にも、多少の住まい方の注意があります。

・開放型の暖房器を使用しないため、室内の空気が乾燥すること。

・換気により家の中の(暖かい)空気の流れをコントロールしていること。

によりますが、ぜひ、先ほどの結露防止の4原則と比べていただきたいと思います。

高断熱・高気密の家における住まい方マニュアル

1-過乾燥に注意 |

2-換気扇をとめない |

3-空気の流通をよくする |

|

各部屋に暖房器を設置し、外壁に面したすべての押入や物入れに排気用の換気扇を設置すれば、3の注意は、不要になりますが、その分費用もかさみますので、いままでの例ではそこまでの暖房はおこなわず、3の注意ぐらいは入居者の方にお願いしています。

ただ、基本的に断熱材がしっかりと入っており、押入等でも外壁の温度はさほど下がらないので、よほどの加湿をおこなわない限り、問題はおこりにくくなっています。

また、長く留守にする場合は換気扇のスイッチは切っても構いませんが、帰ってきたとき付け忘れることがありますのでご注意ください。

(高断熱・高気密で24時間の換気が必要なのは冬場のみです。夏や中間期は窓を開けて外の新鮮な空気を取り込むのが一番なのですが、夏場はシックハウスへの対策として法的に24時間の換気が義務づけられています。)

先の結露防止の4原則と比べていかが思われますか?

先の結露防止の4原則は間違いではありません。

ただ、それは全室暖房ができない住まいにおいての4原則だということです。

次世代省エネ基準を推進すべくつくられた機構であれば、本当は、こんな4原則をかかげるよりも、

全室暖房が必要!!

と、はっきりとうたった方がいいと思うのですが、いかがでしょうか。